Pada masa lampau, saat negara dikuasai raja-raja bermodal keturunan dan kekuatan, perlawanan kepada penguasa nyaris selalu berarti pertumpahan darah. Gagasan negara hukum mengubahnya. Ia bertumpu pada ide bahwa negara hadir karena ada warga sehingga kekuasaan harus dibatasi hukum dan negara wajib menghormati, melindungi, serta memenuhi hak asasi manusia.

Karena itu, politik dibuat menjadi lebih beradab. Kekuasaan diseimbangkan dengan pembagian kekuasaan, setidaknya pada perwakilan rakyat dan pada kekuasaan kehakiman yang merdeka. Perlawanan dilakukan dengan kata dan data, bukan senjata, agar kekuasaan tidak berlebihan dan—yang terpenting—tetap menjalankan kewajibannya kepada warga.

Perlawanan dalam demokrasi adalah keharusan. Kata ”lawan” di sini mesti dimaknai sebagai ”imbangan” dan ”kebalikan”, bukan ”musuh” atau ”menentang”, meski Kamus Besar Bahasa Indonesia mendaftar semua kata itu.

Dalam sistem parlementer, kelompok penyeimbang pemerintah (yang di dalam sistem parlementer juga anggota parlemen) dinamakan oposisi. Dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, oposisi tidak secara resmi dikenal dalam konstitusi, tetapi kelompok penyeimbang harus selalu ada di dalam lembaga legislatif. Kelompok inilah yang mempertanyakan dengan kritis—mungkin pula menentang—kebijakan, anggaran, ataupun undang-undang. Dengan begitu, kekuasaan bisa dibatasi dan tetap berfokus pada pemenuhan dan pelindungan hak-hak warga.

/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F06%2F30%2Fa775225d-9a0c-4853-9af1-54a7e08ca365_jpg.jpg)

Pasalnya, dalam sebuah sistem presidensial multipartai, pemerintah akan selalu membentuk koalisi pendukung di legislatif (Hanan 2014; Mainwaring, 1993). Di titik inilah sistem presidensial rentan untuk jatuh menjadi mirip kerajaan, dengan presiden yang tidak bisa dihalangi kemauannya. Ini bisa terjadi saat koalisi yang dibentuk terlalu besar sehingga kekuasaan berjalan tanpa perlawanan.

Di Indonesia, sembilan tahun belakangan ini, koalisi yang dibentuk sangat besar dan mapan sehingga tidak ada kelompok yang secara efektif menyeimbangkan kekuasaan pemerintah. Apabila pemerintah menginginkan, misalnya untuk mematikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi Undang-Undang (UU) KPK bisa diketok hanya dalam waktu dua minggu pada 2019.

Saat ada sekelompok pengusaha batubara yang ingin diperkaya, revisi UU Mineral dan Batubara disetujui dengan mudah dalam waktu enam hari pada 2020. Sementara itu, dalam fungsi pengawasannya, tidak pernah ada lagi pengawasan institusional berupa hak angket ataupun hak interpelasi sejak 2017.

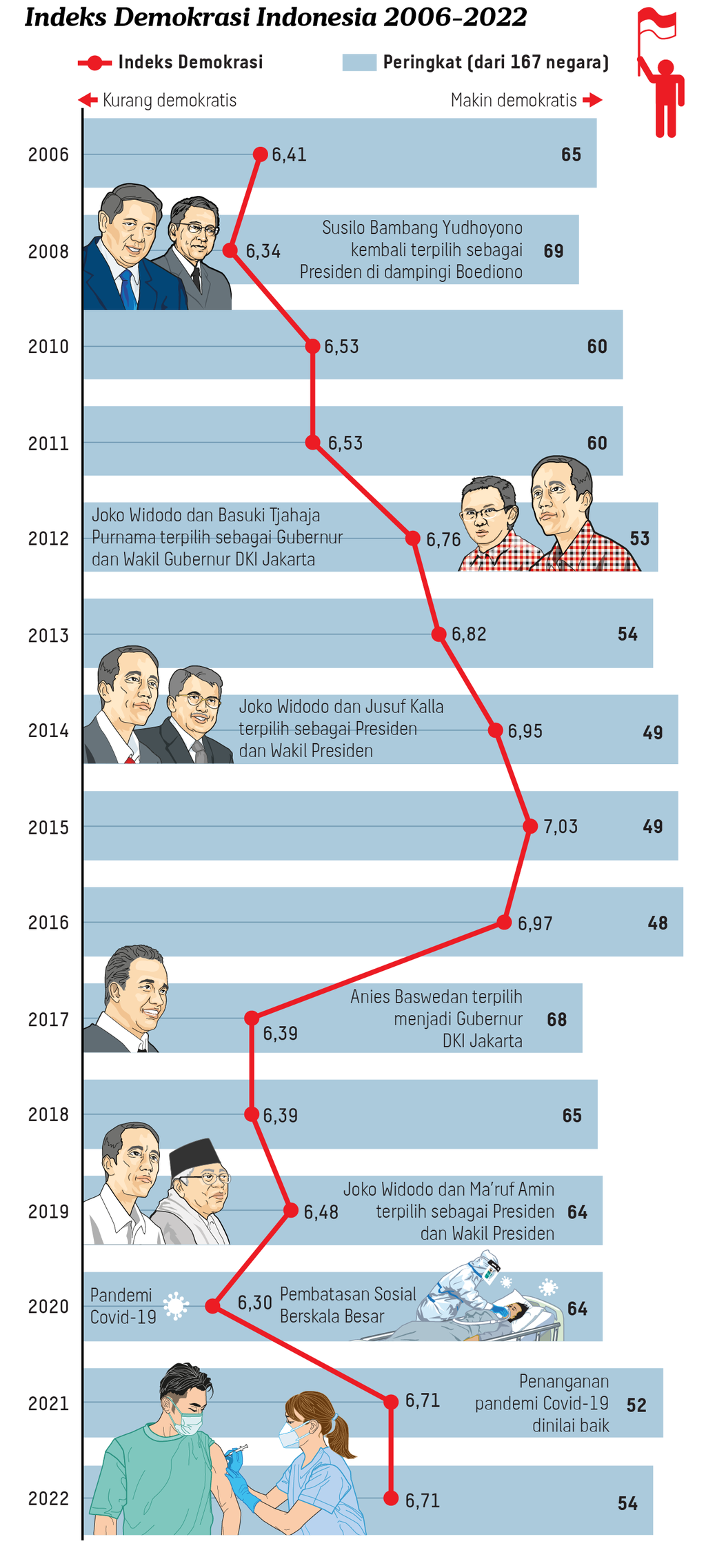

Demokrasi membutuhkan pula perlawanan di luar legislatif yang dilakukan oleh warga melalui hak berpendapat. Hak ini tidak boleh dihalangi tanpa dasar, secara fisik, prosedur, ataupun melalui ancaman sanksi pidana, sekadar untuk menciptakan kekuasaan tanpa kritik. Apa lacur, yang terjadi justru kebalikannya. Dalam Indeks Demokrasi 2023 yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit pada awal 2024, indikator skor demokrasi yang menurun tajam bagi Indonesia adalah dalam hal kebebasan sipil.

Demokrasi dan negara hukum memang gaduh karena kekuasaan harus diimbangi dengan perlawanan agar tidak berlebihan. Demokrasi yang senyap bukanlah demokrasi yang substantif. Bahkan, bisa jadi ia sebenarnya otoritarianisme berbungkus demokrasi. Prosedur-prosedur demokrasi memang diterapkan, misalnya pemilihan umum dan proses legislasi. Namun, saat pelaksanaan prosedur itu, asas-asas penting, seperti keadilan atau partisipasi bermakna, justru terpinggirkan. Maka, demokrasi yang sesungguhnya pun tidak dijalankan.

Saat, misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi direkayasa agar anak penguasa bisa menjadi kontestan, pemilu sebenarnya sudah tidak lagi memenuhi asas keadilan. Namun, atas nama kelancaran pemilu dan persatuan bangsa, kritik dikecilkan dengan menempatkannya semata sebagai suara orang kalah. Padahal, yang sedang dikritik adalah penyalahgunaan kekuasaan luar biasa, yang dimungkinkan karena selama sembilan tahun belakangan ini kekuasaan berjalan tanpa perlawanan, baik di dalam maupun di luar legislatif.

Salah satu cara untuk menyelamatkan demokrasi adalah membangun perlawanan. Ini bisa dimulai dengan membongkar penyalahgunaan kekuasaan melalui penggunaan hak angket. Hak angket bukanlah alternatif penegakan hukum pemilu menurut UU Pemilu. Ia adalah forum politik konstitusional sebagai cara warga melalui wakil-wakilnya untuk mendapatkan kejelasan tentang berbagai dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Sebab, demokrasi bukan hanya pemilu; dan demokrasi selalu membutuhkan perlawanan. Setelah ini, kelompok yang kritis terhadap penguasa harus bertahan dari upaya ”penjinakan” di dalam lembaga legislatif. Sementara itu, hak berpendapat warga tidak boleh semakin dikecilkan. Apabila perlawanan tidak dibangun, demokrasi dan negara hukum hanya bungkusan.

Dipublikasikan oleh: