Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menuai kontroversi di kalangan praktisi dan akademisi hukum maupun publik secara umum, bukan hanya karena materi muatannya yang sangat raksasa, tetapi juga karena proses legislasinya. Tak hanya pada bagian ujung proses pembahasan pada 5 Oktober 2020 lalu yang bisa ditonton publik di layar kaca dan gawai, bahkan sejak proses penyusunan, RUU Cipta Kerja ini sudah dipermasalahkan karena ketertutupan prosesnya. Karena itu pula, Surat Presiden yang mengantarkan RUU Cipta Kerja ke DPR, saat ini sedang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Proses pembahasan juga terkesan sangat terburu-buru, dengan Rapat Paripurna persetujuan tingkat dua atau “ketok palu” yang dimajukan dari 8 Oktober ke 5 Oktober, tanpa pemberitahuan yang patut. Bahkan tercatat, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan ketidaksetujuan dengan tegas, yang diikuti dengan aksi walk out dari Fraksi Partai Demokrat.

Salah satu proses konstitusional untuk membatalkan suatu undang-undang yang bermasalah adalah dengan mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Ada dua jenis pengujian dalam praktik, yaitu uji materil dan uji formil. Dalam uji materil, objek pengujian adalah materi muatan undang-undang. Bila hakim memutuskan bahwa pasal-pasal yang diuji inkonstitusional, maka pasal-pasal tersebut batal. Sedangkan uji formil menyoal proses pembentukan undang-undang. Bila hakim mengabulkan permohonan uji formil, maka keseluruhan undang-undang menjadi batal. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga langsung berlaku tanpa perlu dikukuhkan lagi melalui undang-undang baru.

Tantangan Uji Formil

Bisa diduga, akan ada lebih dari satu permohonan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengenai UU Cipta Kerja ini. Banyaknya permohonan yang masuk biasanya sebanding dengan besarnya penolakan masyarakat terhadap suatu undang-undang. Revisi UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019) misalnya, saat ini tengah diuji dalam delapan permohonan, setelah dua permohonan lainnya dinyatakan tidak dapat diterima tahun lalu. Satu dari delapan permohonan pengujian revisi UU KPK tersebut adalah uji formil.

Uji materil sudah sangat sering dibahas di media massa, namun uji formil nampaknya masih terdengar asing, kecuali bagi akademi dan praktisi hukum. Bila dilihat secara kuantitatif, uji formil terlihat kurang populer. Berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sejak 2003 hingga 2019, dari 263 putusan yang dikabulkan oleh MK, seluruhnya merupakan permohonan pengujian undang-undang secara materiil.

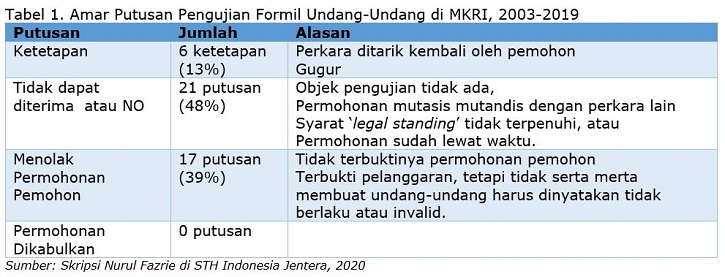

Sementara itu, pengujian formil undang-undang yang telah diputus oleh MK hingga saat ini hanya terdapat sekitar 44 perkara. Apabila dikelompokan berdasarkan amar putusan, prosentase jenis amar putusan pengujian formil yang paling banyak ialah perkara tidak dapat diterima yakni sebanyak 48% atau sebanyak 21 perkara. Di urutan kedua ialah amar putusan yang menyatakan permohonan pemohon ditolak, yakni sebanyak 39% atau sebanyak 17 perkara. Di urutan ketiga ialah amar berupa ketetapan, yakni sebanyak 13% atau sebanyak 6 perkara (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Amar Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di MKRI, 2003-2019

Terlihat dari data di atas, dari seluruh perkara pengujian formil undang-undang, belum ada satupun permohonan pengujian formil undang-undang yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengawasan terhadap proses legislasi. Padahal paling tidak sejak tahun lalu, semakin terlihat kekacauan proses legislasi di Indonesia. Setelah Revisi UU KPK yang diloloskan secara kilat dalam 14 hari dan nirpartisipasi, pola yang sama kembali diulang dalam Revisi UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU No. 3 Tahun 2020) dan Revisi UU Mahkamah Konstitusi (UU No. 7 Tahun 2020). Maka tak hanya tagar “reformasidikorupsi yang muncul, tetapi juga tagar #mositidakpercaya, yang menggambarkan kegusaran masyarakat sipil melihat bagaimana para wakil rakyat dan presiden membuat undang-undang secara ugal-ugalan.

Harus dipahami, sebagai negara hukum, tidak hanya konstitusional pasal yang harus diuji, melainkan juga proses pembuatan undang-undang. Sejak 45 tahun yang lalu, Hans A. Linde sudah menekankan pentingnya “due process of law-making” dalam sebuah tulisan, yang dibahas kembali pada 2014 (Linde, 1975; Rose-Ackerman, 2014). Dikatakan, tak hanya penegakan hukum yang membutuhkan pemenuhan prosedur secara ketat, melainkan juga pembuatan hukum. Sebuah negara hukum tak hanya harus memastikan adanya due process of law, tetapi juga due process of law-making. Dalam sebuah proses penegakan hukum, bukti didapat dengan cara yang tidak patut, seperti penyiksaan atau penggeledahan tanpa surat, bisa membuat perkara batal dengan prosedur yang jelas. Maka seharusnya demikian pula dalam pembentukan hukum: undang-undang yang dibuat dengan pelanggaran proses, juga harus bisa dibatalkan.

Prinsip demokrasi juga menghendaki adanya kontrol. Tidak boleh ada satu bagianpun dari sistem ketatanegaraan yang tidak bisa diawasi. Jimly Asshiddiqie (2020) mengatakan, pengujian formil undang-undang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi efektivitasnya lebih tajam dalam mengawal dan mengimbangi kekuatan demokrasi majoritarian di Indonesia yang mengutamakan jumlah suara tertinggi dengan menomorduakan kualitas suara.

Tantangan proses pengujian formil di MK

Ada tiga tantangan yang dihadapi dalam proses pengujian formil. Pertama, beban pembuktian yang dimiliki pemohon dengan DPR dan Presiden tidak berimbang, akibat terbatasnya akses pemohon untuk memperoleh dokumen dalam proses pembentukan undang-undang. Masyarakat sering tidak diberi akses oleh Pemerintah maupun DPR untuk memperoleh dokumen-dokumen yang digunakan selama proses pembentukan undang-undang, meskipun sebenarnya secara hukum dokumen-dokumen tersebut bersifat publik.

Dokumen perumusan penting untuk menunjang dalil-dalil permohonan. Sedangkan dalam proses pembuktian di persidangan, DPR maupun Pemerintah juga kerap tidak mengajukan kelengkapan bukti yang dapat membantu MK dalam memeriksa perkara, seperti risalah sidang pembentukan undang-undang yang sedang diuji. Padahal dalam risalah, kita bisa menggali pembahasan dari setiap fraksi, dialog antara pembentuk undang-undang dengan berbagai pihak, serta bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dalam pembahasan suatu RUU.

Kedua, penggunaan batu uji masih terbatas.Selain konstitusi, batu uji yang digunakan dalam pengujian formil ialah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib lembaga pembentuk undang-undang. Sebab proses pembentukan undang-undang memang tidak diatur secara rinci dalam UUD 1945. Dalam praktik, keterbatasan pengaturan menyebabkan Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran konstitusi yang juga terbatas. Tak jarang, dalil permohonan pemohon terpatahkan dengan penilaian Mahkamah Konstitusi bahwa pembentuk undang-undang telah membentuk undang-undang sesuai dengan konstitusi, karena hanya melihat prosedur yang diatur hanya prinsip-prinsipnya di dalam konstitusi.

Padahal justru peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi menuntut MK untuk melihat konstitusi secara luas, melampaui teks yang tertulis. Penggunaan konstitusi sebagai batu uji tidak bisa dibatasi pada sejumlah pasal, tetapi juga menjadikan nilai-nilai konstitusional (constitutional values) dan prinsip-prinsip dasar (basic principles) sebagai panduan dan acuan untuk menilai norma dan tindakan dalam proses pembentukan norma. Selain itu, UUD 1945 harus disadari bukan saja merupakan “the supreme source of law,” tetapi juga merupakan “the supreme source of ethics” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, UUD 1945 bukan saja merupakan hukum yang tertinggi, tetapi juga etika yang tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang salah satu penjabarannya tertuang dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang sampai sekarang masih sah berlaku secara hukum. Karena itu, etika konstitusi (constitutional ethics) harus dilihat juga sebagai sumber rujukan konstitusional yang sah untuk menilai proses pembahasan dan pengesahan undang-undang.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan asas kemanfaatan daripada asas keadilan dan kepastian hukum, dalam konteks tiga pertimbangan asas dari Gustav Radbruch (1932) yang kerap digunakan dalam penalaran hukum. Asas kemanfaatan ini pernah digunakan MK dalam memutus perkara pengujian formil No. 27/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Menurut pandangan Mahkamah Konstitusi, meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan UU MA, tetapi secara materil UU MA tidak menimbulkan persoalan hukum. Apabila UU MA yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena dalam UU MA justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari undang-undang yang diubah. Dengan pertimbangan yang didasarkan asas kemanfaatan demi tercapainya tujuan hukum, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa UU MA tidak perlu dinyatakan sebagai undang-undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan UU MA tetap berlaku.

Salah satu ciri penting sebuah negara hukum adalah adanya asas legalitas guna menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya kepada warga negara terhadap kemungkinan sikap atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Dalam konteks ini, Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 gagal memberikan jaminan kepastian hukum tersebut karena telah mengambil suatu keputusan hukum yang antara temuan fakta yang terungkap selama dalam proses persidangan pengujian formil UU MA, dengan amar putusan atas perkara dimaksud saling bertolak belakang atau kontradiktif.

Selain tidak ada kepastian hukum, Putusan MK No. 27/PUUVII/2009 ini rentan dianggap akan menjadi gambaran buruk bagi pencari keadilan dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ke depan, karena sifat putusannya yang tidak bisa diukur oleh publik (terutama pemohon) secara objektif menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Penggunaan asas kemanfaatan oleh Mahkamah Konstitusi dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pengujian undang-undang. Sementara itu, pelanggaran prosedur yang terus dilakukan DPR dan Presiden merupakan bentuk praktik pengabaian terhadap hukum. Hukum acara Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi panduan tidak bisa lagi menjadi pedoman yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, karena sewaktu-waktu dapat disimpangi dan diabaikan dengan alasan keadilan dan kemanfaatan yang sebenarnya sangat rentan menjadi perdebatan.

Butuh Perubahan

Berdasarkan penjabaran di atas, ada tiga perbaikan yang harus dilakukan dalam pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, membuka peluang dilakukannya pembalikan beban pembuktian dalam persidangan perkara pengujian formil undang-undang di MK. Hal itu mengingat akses terhadap dokumen alat bukti serta beban pembuktian yang diterapkan saat ini tidak seimbang antara pemohon dan pembentuk undang-undang menjadi salah satu hambatan dalam pengujian formil.

Kedua, memperluas penggunaan batu uji dalam pengujian formil agar tidak hanya terbatas pada pasal-pasal dalam UUD 1945, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan peraturan tata tertib lembaga pembentuk undang-undang, tetapi mencakup juga nilai-nilai konstitusional yang terkandung di dalam konstitusi. Ketiga, memperluas definisi dan ruang lingkup pengujian formil undang-undang agar segala sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang dapat dinilai melalui pengujian formil.

Perubahan-perubahan ini tentu tak harus menunggu revisi undang-undang lagi. Kita sudah pernah menyaksikan bagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang berhasil membangun legitimasi kelembagaan, meski ia lahir belakangan sebagai hasil reformasi 1998. Misalnya dengan memutus mengenai dikesampingkannya Pasal 50 yang membatasi objek pengujian Mahkamah Konstitusi hanya setelah amandemen UUD 1945. Peran penting yang berhasil dibangunnya sendiri ini, selayaknya diambil kembali oleh Mahkamah Konstitusi, di tengah kualitas demokrasi yang terus merosot karena ulah pembuat undang-undang yang terkesan semakin asal-asalan dalam menjalankan fungsinya.

Putusan pengujian formil revisi UU KPK yang saat ini tengah dalam masa permusyawaratan hakim menjelang putusan, adalah salah satu putusan yang ditunggu-tunggu untuk melihat apakah demokrasi dan negara hukum Indonesia masih bisa diselamatkan oleh lembaga yudikatif. Setelah itu, pengujian formil terhadap RUU Cipta Kerja dipastikan akan menyusul. Jangan sampai warga negara tidak lagi melihat secercah harapan di tengah kegelapan demokrasi Indonesia.

Penulis: Nurul Fazrie dan Bivitri Susanti

Sumber: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8e4201deea4/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi-oleh–nurul-fazrie-dan-bivitri-susanti?page=all